17 июля отмечает свой 70-й день рождения Илья Альтман — известный российский историк, профессор Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Инициатор создания и сопредседатель (вместе с Аллой Гербер) Научно-просветительного Центра «Холокост». Автор и редактор более 300 книг, статей, сборников документов по истории Холокоста, революционного движения, источниковедению и историографии, архивному делу, изданных в 20 странах мира. Приглашённый профессор в Университете Вены (весенний семестр 2019 г.). Выступал с публичными лекциями во многих университетах мира, в том числе — в Гарварде (США), Сорбонне (Франция), Гейдельберге (Германия), Васеда (Япония), Торонто (Канада), а также в штаб-квартирах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, ОБСЕ, парламентах Израиля, Чехии, Словакии, Аргентины и Уругвая, Сенате Берлина. Соавтор сценариев 6 документальных фильмов, показанных по федеральным каналам. Лауреат премии «Хранитель памяти» Российского еврейского конгресса.

Мы обсудили с ним результаты его почти 50-летней научной и педагогической деятельности, затронули тему новых проектов.

***

– Илья Александрович, вы окончили Московский государственный историко-архивный институт, в котором сегодня преподаёте. Какую роль сыграл этот вуз в вашей биографии?

- Во-первых, сначала в него нужно было поступить: ведь ребят с такими фамилиями, как у меня, на 100 студентов было ровно трое… Во-вторых, мне в жизни очень везло с учителями. Студенческий кружок под руководством Сигурда Оттовича Шмидта (его барельеф ныне установлен на здании нашего вуза на Никольской), сына знаменитого полярника, не только открыл мне путь в большую науку, но и дал чёткую установку: архивные документы нужно не только исследовать, но и делать их достоянием как можно большего числа людей. Кстати, благодаря публикации в «МК», в связи с 25-летием кружка С.О.Шмидта, моё имя, как талантливого студента, впервые появилось в СМИ. Пришлось соответствовать…

- И как вам удалось реализовать эту установку, как историку-архивисту?

- В прямом смысле – перейдя улицу. В начале 4 курса я женился на своей сокурснице (в сентябре, надеюсь, отметим «золотую свадьбу»), нужны были деньги. И стал искать работу. Напротив входа в институт увидел вывеску «Московское географическое общество». И нахально предложил свои услуги архивиста, что неожиданно встретило положительный отклик. Так я занял вакантную должность… слесаря (архивиста по штату не полагалось). А вместе с ней, получил и первый в жизни «офис» - комнату заседаний, как раз Полярной комиссии, причём с телефоном (что для жившего в общежитии студента уже казалось роскошью). Одно из самых ярких впечатлений этого периода – автограф знаменитого полярника Ивана Папанина, который он дал почему-то со словами (я носил длинные волосы): «Ну и настырные вы, девки!»…

- Знаю, что вы окончили МГИАИ не только с красным дипломом, но и с двумя научными статьями, одна из которых была опубликована в ведущем научном журнале страны – «Вопросы истории». Как это стало возможным?

- Отчасти – благодаря «пятому пункту». Мою первую статью в ведомственном журнале отклонили, по просьбе ректора Историко-архивного института: ему кто-то шепнул, о якобы моём намерении уехать в Израиль. Статью отдали на прочтение 8 рецензентам и, несмотря на положительные отзывы (один из них - В.А. Твардовской, дочери знаменитого поэта) — отклонили. Тогда, мой научный руководитель Ирина Александровна Миронова, отправила меня в редакцию «Вопросов истории» с уже с новым текстом, хотя, до моей публикации (впрочем, и после) статей студентов там, кажется, не было. Кстати, один из редакторов журнала «Советские архивы» первую статью мне не отдал и опубликовал сразу же после того, как ректора сняли с должности.

- Здорово! Но ни диплом с отличием, ни научные статьи — не стали основанием для приёма вас в аспирантуру?

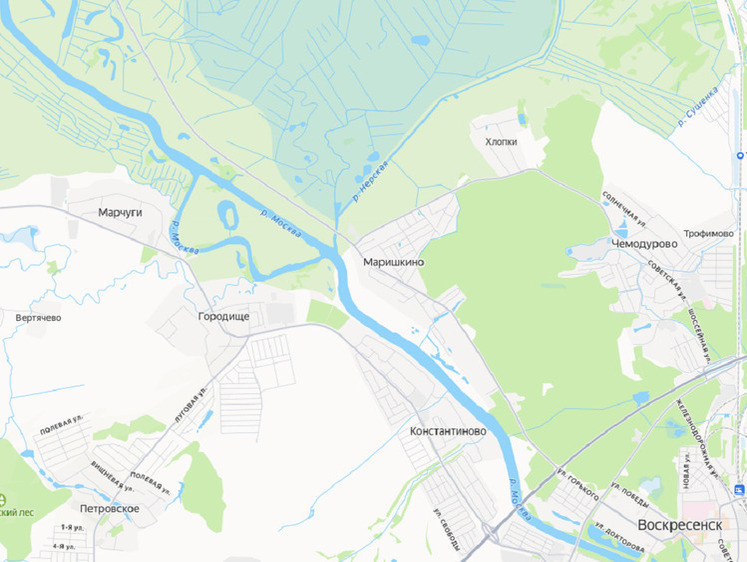

- Да. Не хватало лишь одного – московской прописки. И я уехал по месту рождения жены – во Владимир. Тут-то мне и пригодился тот новаторский дух, который витал в МГИАИ – начал собирать личные архивы знаменитых земляков.

- Но ведь через три месяца молодого специалиста призвали в армию. Наверняка, в Центральный архив Министерства обороны?

- Нет. До сих пор не понимаю: почему ни одного из моих сокурсников, да и тех, кто учился до и после моего выпуска, в этот архив не брали. Ведь сотни тысяч ветеранов войны не могли получить нужные документы из-за того, что справочный аппарат этого архива был практически не разработан, а о сайтах в Интернете никто и мечтать не мог. А нас, молодых специалистов, почему-то посылали в отдалённые районы страны. Так я и оказался на полтора года недалеко от нынешнего космодрома Плесецк.

- И как себя чувствовал в солдатской шинели выпускник одного из элитарных московских вузов? Дедовщина? Антисемитизм?

- Абсолютно нет. Ведь старшим по званию в нашей небольшой части, подчинявшейся непосредственно штабу Ленинградского военного округа, был подполковник Григорий Абрамович Цитрон. Кстати, в окружной газете «За Родину» появились и мои первые статьи в СМИ. А регулярно я стал публиковаться в архангельской газете «Правда Севера», где рядом с моей фамилией стояло не воинское звание, а гордое слово «краевед».

- Подозреваю, статьи ваши были явно не о солдатских буднях?

- Конечно. Готовясь к поступлению в аспирантуру, выписывал несколько исторических журналов. Находил в них публикации документов, связанные с этим регионом, и творчески их пересказывал. Да и некоторые герои моей дипломной работы отбывали ссылку на Севере, например, будущий писатель А. Серафимович.

- В итоге, вы закончили аспирантуру одного из самых престижных научных институтов Академии наук - Ленинградского отделения Института истории. А ведь не секрет, что евреев в систему академии наук в Питере, в конце 70-х, брали очень неохотно.

- Считаю, мне снова повезло. Сдал все экзамены на «отлично», и мне даже предлагали учиться очно, что тогда было действительно редкостью для Ленинграда. Но я предпочёл вернуться во Владимир. А на защите (одна из глав диссертация была посвящена расследованию дел по политическим преступлениям в конце XIX века) академик А.А. Фурсенко, отец будущего министра образования и науки РФ, а ныне советника Президента РФ, с улыбкой сказал: «Теперь мы знаем, как вести себя на допросе». Тогда мне это показалось комплиментом, но теперь–то я понимаю, что мои учителя были знакомы с самиздатовской брошюрой, с таким названием.

- Работая во Владимире, готовя диссертацию по совершенно иной теме, вы инициировали ставшую Всесоюзной операцию «Фронтовое письмо»...

- Причин этому, наверно, две. Вернувшись из армии, перечитал письма домой и понял, что солдатские весточки — весьма интересный источник о времени и о себе. Во-вторых, мои родители познакомились на фронте (и даже поженились в 1944 г.). Их переписка не сохранилась. Но письма о любви я и мои студенты обнаружили в сотнях семей владимирцев, чаще всего – у вдов и матерей. Так и родился первый в СССР сборник личной переписки «Хроника чувств», которым очень горжусь.

- Теперь понятно, почему одним из главных направлений деятельности Центра «Холокост» стал поиск в семейных архивах и публикация писем и дневников евреев периода Великой Отечественной.

- Верно. Но до выпуска нами семи таких сборников, в моей биографии был и важный эпизод, связанный с «МК». На работу в Москву меня пригласил фронтовик, директор архива экономики В.В. Цаплин. От коллег я узнал, что в 1944 г. он был тяжело ранен под Гродно, родным сообщили о гибели, а он выжил, хранил свои письма и дневники. Об этом и о необходимости сбора писем москвичей, я и написал в «МК». А откликом стало получение писем Героя Советского Союза Натана Полюсука, погибшего при штурме Берлина, и новая статья в «МК».

- Но всё–таки, основной вашей научной темой в годы перестройки стала история Холокоста. А с чего всё начиналось?

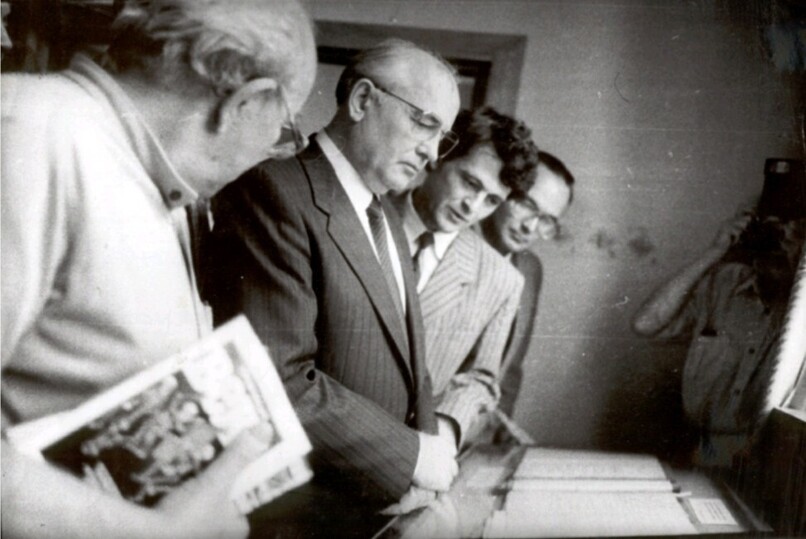

- Ещё в школьные годы, в мемуарах Ильи Эренбурга, прочитал о «Чёрной книге». И в 1988-м году мне посчастливилось найти в главном архиве страны (ныне ГА РФ) этот запрещённый к изданию в 1947 году и считавшийся утраченным сборник очерков выдающихся советских писателей о гибели и спасении евреев СССР. С публикаций полных текстов «Чёрной книги» и подготовительных материалов к ней, организации выставок и проведения лекций — началось моё погружение к тему, которое полностью изменило мою, довольно успешную научную и преподавательскую карьеру в родном МГИАИ.

- В конце 1991-го года вы инициировали, вместе с яркими и незаурядными людьми, создание Центра с никому в СССР неизвестным названием «Холокост». Расскажите об этом, пожалуйста.

- Действительно, идею создания научного и образовательного Центра, который бы объединял граждан не по национальному признаку, а по профессиональным качествам, поддержали тогда молодая журналистка, а ныне признанный мэтр документального кино Елена Якович (с ней мы сделаем в 1995 году первый российский документальный фильм о Холокосте «Брестское гетто»), выдающийся отечественный историк и мыслитель, фронтовик Михаил Гефтер, ставший его президентом, и, конечно же, блистательная Алла Гербер, писатель и общественный деятель, с которой мы уже 33 года возглавляем Научно-просветительный Центр «Холокост». А сотрудниками и членами Центра, нашими региональными представителями стали прекрасные педагогию, музейные работники, краеведы. Горжусь сотрудничеством с ними. Кстати, к созданию Центра, точнее к рекламе его деятельности, «МК» имеет прямое отношение. Расскажу подробнее. Когда 26 июня 1992 года, в ДК издательства «Правда», мы провели учредительное собрание Центра, то присутствующий на нем корреспондент «МК» опубликовал на следующий день новость, где говорилось: «Создан Центр «Холокост», среди спонсоров которого нет ни одного еврея». Ведь тогда ещё не было на свете ни Российского еврейского конгресса, ни Федерации еврейских общин России.

- Смешно, правда. Знаю, что вы запустили немало интересных проектов, помимо сбора и публикации фронтовых писем…

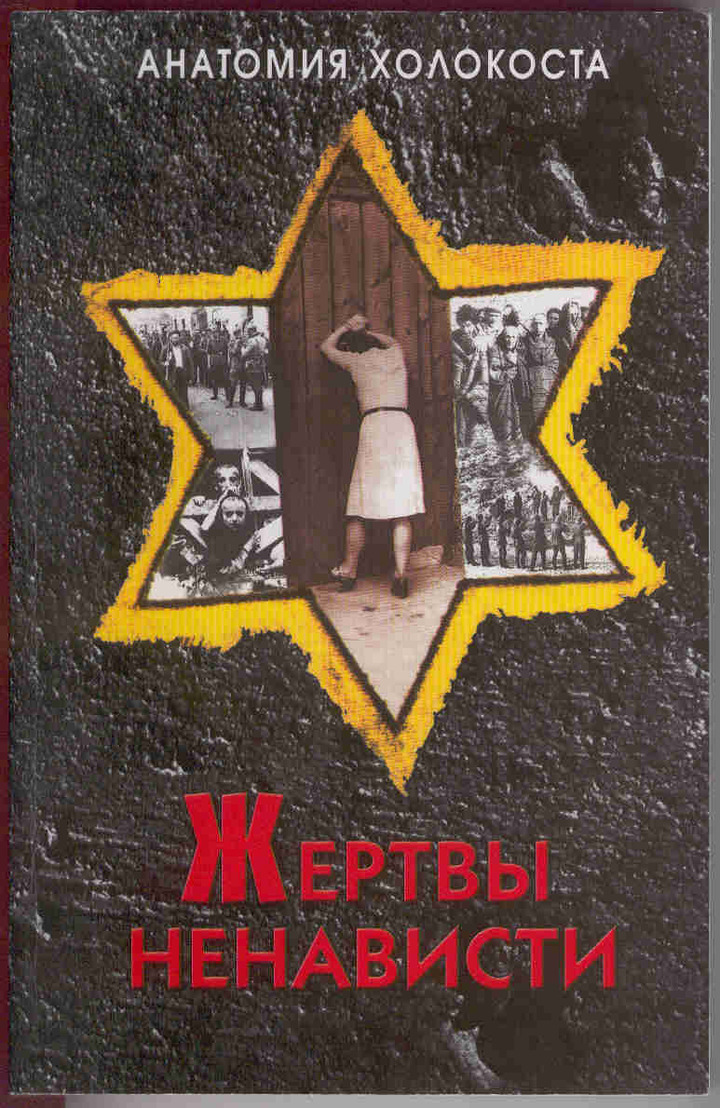

- Начну с издания «Чёрной книги» в 1993 — 2014 гг., с моими предисловиями, в Литве, Германии, Франции, Испании и России (для последнего издания было подготовлено около 2 000 комментариев). Моя монография «Жертвы ненависти» стала первой в мире о Холокосте, на оккупированной территории СССР.

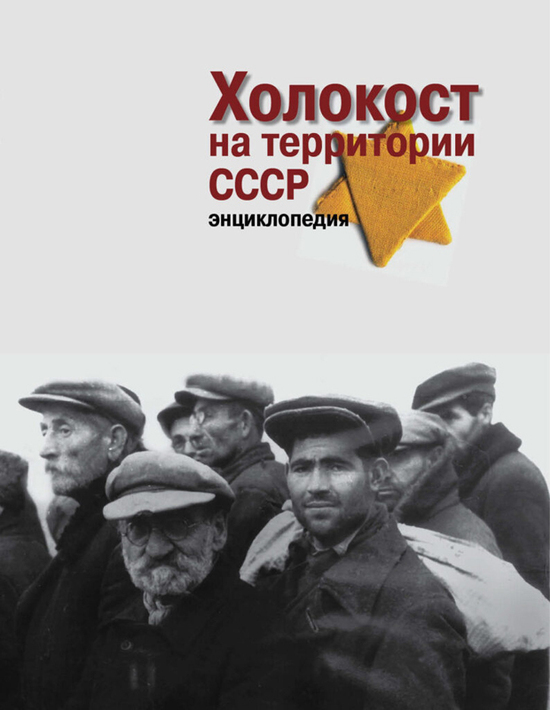

В 2009 г. вышла под моей редакцией Энциклопедия «Холокост на территории СССР». В 2022 году, в Японии, издан, как результат более чем 10-летнего проекта, сборник документов о японском Праведнике народов мира, дипломате, разведчике Ч. Сугихаре. А в 2024 году удалось реализовать мою юношескую страсть к спорту в книге «Футбол. Война. Холокост», которую мы редактировали вместе с Аллой Гербер и в подготовке которой принимали участие мой сын Александр и руководитель образовательных программ нашего Центра Светлана Тиханкина.

Сделав фильм о Брестском гетто, я понял, что именно в этом городе и его легендарной крепости, нужно проводить Международные конференции школьников. И десять лет - 22 июня, ровно в 4 часа утра - мы с ребятами и их педагогами начинали там свою работу. К 2015 году стало понятно, что тему Холокоста нужно изучать и преподавать в контексте других геноцидов. Так, в РГГУ, появился новый Международный научно-образовательный Центр и магистратура при нём, в которой, под моим руководством, защищено 9 диссертаций, выпущены учебные пособия по теме.

- В числе ваших проектов - не только тема Холокоста. Ведь именно вы, несколько лет назад, предложили номинировать Комитет «Матери Беслана» на Нобелевскую премию мира?

- Действительно, самыми трогательными для меня и моих коллег стали поездки в Беслан 3 сентября и проведение, совместно с Комитетом «Матери Беслана», Международных конференций «Дети – жертвы террора и Холокоста». И когда в прошлом году, руководитель Администрации Правобережного района Северной Осетии, С.М. Фраев сказал, что Музей жертвам теракта в Беслане открыт по моей инициативе, это оказалось точно выше любых наград! Уверен, что универсальность сохранения памяти о Холокосте будет востребована и по другим трагедиям в истории нашей страны. Опять отмечу, что в одну из наших поездок мы брали журналистов из 10 московских и региональных изданий, включая представителя газеты «МК». Самую яркую статью об этой поездке опубликовала журналист» «МК» — Екатерина Сажнева.

- Вы выступали с лекциями, с презентациями ваших книг и выставок на четырёх континентах, встречались со многими, интересными людьми! Такая интересная жизнь… Что вам запомнилось больше всего?

- Таких встреч, на самом деле, было немало. Но я ещё не готов писать мемуары… Если серьёзно и коротко, то выделю несколько человек, встречи с которыми особенно запомнились. Это — руководитель мемориала «Яд Вашем», бывший советский партизан и генерал израильской армии д-р Ицхак Арад. Именно он оказал наибольшее внимание на мой выбор темы Холокоста. Другой генерал, уже советский, Василий Яковлевич Петренко, благодаря которому, я присутствовал в качестве переводчика в его беседе, в Вестминстерском дворце, с нынешним королём Великобритании Карлом Третьим. Легендарный охотник за нацистами Симон Визенталь принимал меня в своём офисе в Вене. С лауреатом Нобелевской премии мира, писателем Эли Визелем (именно благодаря ему, метафора «Холокост» стала названием многих центров и музеев мира), мы беседовали на конференциях «Холокост и церкви» в США. Кардинал Архиепископ Парижа, кардинал Жан-Мари Люстиже, мать которого погибла в Аушвице, более часа разговаривал со мной в своей одноэтажной резиденции, так напоминающей облик столицы Франции, в «Трёх мушкетерах»….

- Да, всё это — неповторимые моменты. Только что, вы начали воплощение в жизнь нового проекта «Непризнанные герои» - о жителях России, которые спасали евреев в период Холокоста. В начале года объявили о начале поиска семей советских солдат и офицеров, освободивших гетто Будапешта. А на днях обнаружили в семейном архиве переписку военных лет известного писателя Льва Кассиля, которую собираетесь издавать. И это, наверняка, далёко не всё?

- Перефразируя известную цитату В.О. Ключевского: «Главное в жизни учёного – это новые идеи и проекты». Очень надеюсь, что в России появятся Государственный музей Холокоста и Национальный день памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей, а тема Холокоста в образовательных и мемориальных проектах не будет замещена «геноцидом советского народа»....

Автор: Роза Хуторянская (Хмиль).

Фото из Архива Центра «Холокост».